|

出発は8時とゆっくり |

|

首都高 銀座出口を出て、晴海通り築地6丁目を右折 |

|

正面が築地中央卸売市場

すぐ手前を右折すると築地川第一駐車場がある |

|

駐車場を出ると目の前は場外市場

でもって、テリー伊藤の実家の卵焼き屋さん「丸武」がある!

丸武は大正末期創業。以来80年以上の歴史を持つ、つきじの玉子焼専門店。

戦前から玉子焼をつくり、素材にこだわり抜いて、現在も創業以来変わらぬ伝統の味を守り続けています。

とのこと。 |

|

焼きたて100円 |

|

おにぎりでっかい! |

|

うわ!なつかしい自転車

昔の子供は足が届かないので、三角のフレームに足を入れ、自転車を斜め乗って遊んでたもんだ。 |

|

平日でも人がいっぱい |

|

殻つきアーモンド |

|

ウナギ&イカの串 |

|

いたるところに実用自転車。

なぜか欲しくなってしまうから不思議?! |

|

店と店の細い路地を抜け、隣の通りに出る。

幽体離脱~ってのが持ちネタのザタッチが撮影をしていたんでスマホで撮ったら、撮影しないで下さいって注意された。(^_^;)

タッチなんかどうでもいいんだけどな・・。

撮影風景を撮りたかっただけなんだよな・・。(笑)

|

|

次は、場内行ってみるか!!

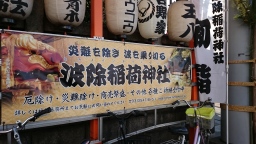

っと向かうと、入り口前に「波除稲荷神社」発見! |

|

神社の由来

今から350年程前、この築地一帯は一面の海でした。江戸開府(1603)時の慶長江戸絵図には、今の日比谷のお堀の辺りまで汐入を描き、八重洲の海岸に船の役所が見えます。開府前より始まった江戸城西丸の増築に掘られた、お堀の揚げ土を以って日比谷入江から埋め始められた、江戸東南海面埋立は、その後全国の諸侯七十家に千石に一人の人夫を出させ、後にはその埋立の役員の名をとり、尾張町、加賀町等と名附けられました。

そして70年の後、明暦の大火の後に4代将軍家綱公が手がけた最後の埋立の工事困難を極めたのが、この築地海面でした。堤防を築いても築いても激波にさらわれてしまうのです。

或夜の事、海面を光りを放って漂うものがあり、人々は不思議に思って船を出してみると、それは立派な稲荷大神の御神体でした。皆は畏れて、早速現在の地に社殿を作りお祀りして、皆で盛大なお祭をしました。ところがそれからというものは、波風がピタリとおさまり、工事はやすやすと進み埋立も終了致しました。萬治2年(1659)の事です。

人々は、その御神徳のあらたかさに驚き、稲荷大神に 『波除』 の尊称を奉り、又雲を従える<龍>、風を従える<虎>、一声で万物を威伏させる<獅子>の巨大な頭が数体奉納され、これを担いで回ったのが祭礼 『つきじ獅子祭』 の始まりです。

それ以来今に至るまで、「災難を除き、波を乗り切る」 波除稲荷様として、災難除・厄除・商売繁盛・工事安全等の御神徳に崇敬が厚いのであります。その御神徳はその後も益々大きく、当時辺境の地であった築地も次第々々に開け、現在の如く繁華街となったのであります。 |

|

|

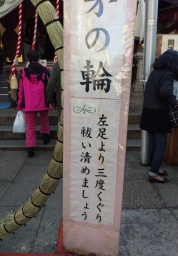

左足で跨ぎ、右まわり、左回りで3回くぐる。 |

|

すし塚 |

|

海老塚 |

|

鮟鱇塚 |

|

活魚塚 |

|

玉子塚 |

|

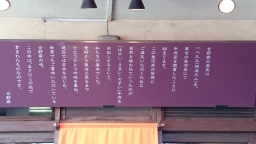

雌の大獅子『弁財天・お歯黒獅子』

江戸時代に東都名物と伝えられた雄の大獅子(天井大獅子)が平成二年に再興され 更に九年に木の収縮を待ち八十五年ぶりに担いでの大獅子巡行が復活し 雄の大獅子も平成十四年の本祭りに 此れもまた名物で在りました『お歯黒獅子』として高さ 一・八メートル 幅二・五メートル 重さ約七百キロの朱塗りに歯に鉄(かね)をさした艶やかな姿を表しました。

此のお歯黒獅子の雌を表す宝珠の角の内に 江戸期の神社御創建と時同じくして境内社にお奉りされておりました 市杵島姫命(いちきしまひめのみこと)いわゆる弁財天の御神像をこの慶事に古に習い紫水晶を御霊として抱く姿の木彫座像で新調されてお納められました また担ぎます時の見返り幕も弁財天の艶やかな立ち姿を友禅染に刺繍を施し新調されました

学芸の才能と 豊かな財を成す 福徳の神『弁財天』 として再興された『お歯黒獅子』 どうぞ末永くお詣り下さい |

| お参りして場内市場に向かう。 |

|

午前9時以降は、一般客も入ってOK! |

|

マグロ |

|

水戸の公設市場と同じだ。 |

|

ただ、入っているお店の数が半端ない! |

|

KIOSKみたいな売店もある |

|

こんな発砲容器初めて見た! |

|

お腹が空いた! |

|

さてさて、何を食べようか・・・。 |

|

ここまで来て吉野家?!

っと思ったら、、、 |

|

吉野家の歴史は1899(明治32)年、東京の魚河岸にて牛丼店を開業したことに始まります。

この魚河岸の皆様にご満足いただくために自然と培われていったのが「はやい・うまい・やすい」牛丼をお出しするという、私たちの基本でした。

素材から製法に至るまでひとつひとつ吟味を重ね、現在では日本をはじめ、世界でもご賞味いただいている吉野家の味。

この味はまさにこの地で育まれたものなのです。 吉野家

なるほど~!!

ここが発祥の地か~!!

|

|

やっぱ寿司かな?

うまい鮨勘 |

|

岩佐寿し |

|

ここに入る! |

|

おまかせで頼む |

|

飲まない俺はバクバク行っちゃう!(^_^;)

おいしかった!

さすが高いだけはある!! |

|

再び場外をブラブラしていろいろ買い物 |

|

次行ってみよう! |

|

銀座を抜け、帝国劇場前を抜け、 |

|

御茶ノ水駅を過ぎると、、、、

ぅん?前のクルマは!! |

|

グーグルストリートビューカー!

しばらく追走してたので、またまたグーグルマップにアップされるかも?

楽しみ楽しみ。これで2度目!(笑) |

|

で、到着したのはココ! |

|

湯島天満宮 |

|

おーおー!この屋台がいいねぇ・・。

最近は屋台が減ってきてさびしい限り。 |

|

ここは、学業の神として有名だが、富くじを売っていた神社でもある!

強運の神としての霊験もあらたかだそうだ。

お願い!!当てて!! |

|

クルマは目の前のコインパーキングに駐車 |

|

次に来たのがココ! |

|

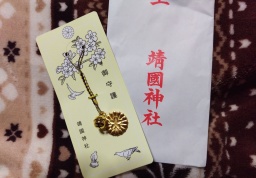

靖国神社 |

|

周辺には機動隊員さんがさりげなく潜んでいた。 |

|

ここは、無心でパンパンっと。 |

|

菊の御紋 |

|

売店は、昭和のまんま! |

|

次行ってみよう! |

|

来たコレ! |

|

柴又帝釈天 |

|

国道6号水戸街道はしょっちゅう走っていたが、ここに来るのは初めて! |

|

現在地 |

|

矢切の渡しはすぐそこらしい

江戸時代初期、地元住人専用に幕府が設けた渡し場のうちのひとつ。

都内に残っている渡しはここだけ。

片道100円 |

|

正式名称は経栄山 題経寺(きょうえいざん だいきょうじ) |

|

この先有料 |

|

無料区間だけ歩く |

|

むこうが本堂のようだ。 |

|

ココが本堂 |

|

なるほど!

わたくし、生まれも育ちも葛飾柴又です。帝釈天で産湯をつかい姓は車、名は寅次郎、人呼んでフーテンの寅と発します。

この水を産湯に使ったのか! |

|

|

|

さて、参道をブラブラ

駅に向かう |

|

京成電鉄 柴又駅 |

|

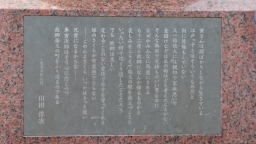

寅さんは損ばかりしながら生きている

江戸っ子とはそういうものだと

別に後悔もしていない

人一倍他人には親切で家族思いで

金儲けなぞは爪の垢ほども考えたことがない

|

|

そんな無欲で気持ちのいい男なのに

なぜかみんなに馬鹿にされる

もう二度と故郷になんか帰るものかと

哀しみをこらえて柴又の駅を旅立つことを

いったい何十辺くり返した事だろう

|

|

でも 故郷は恋しい

変わる事のない愛情で自分を守ってくれる

妹のさくらが可哀想でならない

・・・・ごめんよさくら いつかはきっと偉い兄貴になるからな・・・・

車寅次郎はそう心に念じつつ

故郷柴又の町をふり返るのである

1999年8月 山田洋次 |

|

寅さんがかっこよく見えてくるから不思議・・。 |

|

子育て地蔵

おりつ地蔵尊

親に殺された5歳の子供の供養らしい。(合掌) |

|

再び参道、来た道を戻る |

|

とらや |

|

昭和44年、第1作目の「男はつらいよ」の映画に使用され、第4作目まで「寅さん」の実家として撮影が行われました |

|

表で団子を買って、中を見せて下さいとお願い。 |

|

どうぞどうぞと優しい返事 |

|

撮影に使用した当時のままの階段 |

|

こんな感じの普通の食堂 |

|

高木屋

映画「男はつらいよ」の撮影の度に、休憩や衣装替えに部屋をお貸しましたのがきっかけで「寅さん」とのお付き合いが始まりました。 |

|

ついでにここまで歩いてきた。 |

|

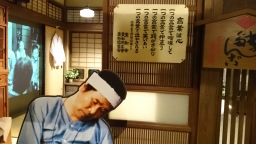

寅さん記念館 |

|

セットが置いてある |

|

言葉は心

一つの言葉で喧嘩して

一つの言葉で仲直り

一つの言葉で頭がさがり

一つの言葉で笑いあい

一つの言葉で泣かされる

中国のある僧侶の言葉より

東和会

東和同友会

東和協賛会 |

|

セットの階段 |

|

葛飾柴又撮影所 |

|

人車鉄道

こんなのが、柴又 - 金町間を人が車両を押して運行していたらしい(笑) |

|

寅さんとじゃんけん

俺の勝ち |

|

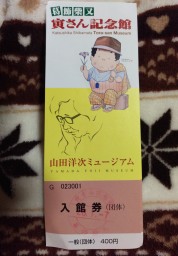

入場券

JAFカードで100円割引

隣の山田洋次ミュージアムも入れる |

|

買ったもの!

いもようかんと団子 |

|

靖国神社の根付け |

|

築地で黒豆 |

|

その他イロイロ |